|

| Correggio, «Noli me tangere», 1524. |

1 aprile 2018

«For Easter | Per Pasqua» di David Plante

25 marzo 2018

«Due traduzioni: i diari di Byron e le poesie di Auden. Conversazione con Ottavio Fatica» di Doriano Fasoli

Ottavio Fatica è nato a Perugia e vive a Roma. È riconosciuto come uno dei più eccellenti traduttori italiani. Una vera vocazione, la sua, coltivata con rigore ormai da decenni. Ha lavorato per Teoria, per Einaudi e soprattutto per Adelphi, presso cui ha tradotto di recente i diari di George G. Byron Un vaso d’alabastro illuminato dall’interno e Poesie scelte di W. H. Auden. Ricordiamo la sua prima raccolta di poesie, Le omissioni, edita da Einaudi nel 2009.

12 ottobre 2017

«"Ulisse" polifonico. L'irriducibile dialogismo di James Joyce» di Nicola d'Ugo

2 agosto 2017

«Samuel Beckett e il riso in “Aspettando Godot”» di Nicola d’Ugo

24 aprile 2016

«I 400 anni dalla morte di Shakespeare. Qualche suggerimento» di Nicola d'Ugo

|

| Vivien Leigh nelle vesti di Lady Macbeth |

Oggi ricorre il 400° anno dalla morte di William Shakespeare. Festeggiamenti in tutto il mondo in suo onore, a cominciare da Londra, la città in cui ha vissuto. Sempre ammesso che Shakespeare sia mai vissuto, ma diciamo di sì. Quel che ci resta è l'enorme mole di opere teatrali, tra le più belle e profonde che siano state scritte da sempre. Per chi sia interessato a conoscere le opere di Shakespeare, voglio suggerire qualcosa di utile, oltre ai tanti spettacoli teatrali che si tengono in Italia e che meritano di essere visti, anche quando siano realizzati da compagnie dilettantesche con pochi mezzi. Perché i mezzi scenici che usava Shakespeare erano davvero poveri, al punto che proprio per questo molto di quello che avviene in scena viene specificato dalle battute degli attori cui il drammaturgo ha dato voce. Ricordo qui, parafrasandola, una lamentela del tutto condivisibile che Helen Mirren fece decenni fa nel cuore del teatro shakespeariano in cui lavorava: troppi arredi, troppi costumi e macchinari, insomma così si uccide Shakespeare e il ruolo fondamentale che gli attori hanno nel suo teatro. Il teatro di Shakespeare, per quanta potenza evocativa abbiano i suoi testi, può essere rappresentato in un aia popolare coi vestiti di tutti i giorni, tanto per intenderci.

Per chi non legga l'inglese elisabettiano, le opere di Shakespeare occorre leggerle in traduzione. Questo è ovvio. Suggerisco al riguardo di leggerle nelle traduzioni di Agostino Lombardo, molto belle e adatte alla rappresentazione scenica, nel senso che le sue traduzioni funzionano bene per chi debba recitarle, in quanto sono molto poetiche, fluide e memorabili. Ma non mi fossilizzerei solo sulle traduzioni di Lombardo, cercherei di variare, di essere ‘curioso’. Per esempio, de La tempesta mi è sempre piaciuta soprattutto la traduzione di Salvatore Quasimodo. Oltre a questo dramma incantevole, leggerei per primi Amleto; Romeo e Giulietta; Macbeth; Sogno di una notte di mezza estate; Antonio e Cleopatra; Re Lear; Otello; Riccardo III; Enrico V; e Come vi piace, giusto per fornire un elenco di opere che piacciono a me. E poi gli incantevoli sonetti. Vale tutt’oggi come ieri un appunto di T. S. Eliot, il quale considerava Dante leggermente superiore a Shakespeare: Dante è più facile da tradurre, nel senso che Shakespeare è più «scivoloso» (uso un’espressione proprio di Shakespeare in Antonio e Cleopatra). Se in Dante è più rara l’oscurità di una frase, in Shakespeare molte frasi sono interpretabili in modi diversi, tutti densi di significato, per cui un traduttore è costretto a prenderne uno o due piuttosto che sette. Queste non sono questioni che possano interessare chi si avvicini al teatro shakespeariano, la cui dolcezza e violenza, la cui forza espressiva e critica dei vizi umani, dei sistemi di potere e dei sentimenti amorosi lo rendono uno dei più grandi autori dell’umanità. Dico solo che leggere traduzioni diverse può risultare davvero interessante, se si ami questa o quell’opera di Shakespeare. Per cui il mio consiglio è che vi scegliate le traduzioni che vi piacciono di più, perché siate voi a farne tesoro, buttando alle ortiche le questioni tecniche di noi poveri addetti ai lavori, che abbiamo a che fare con testi di Shakespeare che lui non scrisse mai così come li leggiamo integralmente, e che non furono portati in scena nella forma integrale in cui sono generalmente pubblicati. Shakespeare non pubblicò le sue opere in vita, per cui quello che ci resta sono opere straordinarie, scritte per gli attori, e modificate nel tempo. Come non esiste una Divina commedia autorizzata da Dante, non esiste neppure un’opera teatrale autorizzata da Shakespeare. Quando, per convenzione e comodo, leggiamo un dramma di Shakespeare diviso in atti e scene, beh Shakespeare, per quanto si sia capito, non li divideva in atti e scene, lasciava che le compagnie teatrali decidessero come spezzettare in scene i suoi drammi. Questo sia chiaro.

Dalle sue opere sono tratti una miriade di film. Più di 400. Shakespeare ha influenzato il teatro di tutto il mondo, ma anche la narrativa, la filosofia, la storia, la psicologia, il cinema e le arti figurative. Al punto che Dryden e Tolstoj scrissero pagine molto dure nei suoi confronti, oltre a farlo i contemporanei di Shakespeare. Pagine importanti anche per chi ami, anzi soprattutto per chi ami, la drammaturgia shakespeariana. È interessante notare il voltastomaco che Shakespeare procurava ad un genio tra i più grandi che la letteratura abbia avuto, proprio in misura delle motivazioni critiche severissime che Tolstoj riversava su Shakespeare, nonostante il fatto che il padre letterario di Tolstoj e degli altri grandi russi sia stato Puškin, che si rifece direttamente a Shakespeare per mettere al mondo la prima importante tragedia russa, il Boris Godunov. Questione di punti di vista di menti fini e stomaci sensibili.

6 settembre 2015

«James Joyce, Molly Bloom e Madre Natura» di Nicola d'Ugo

|

| Constantin Brancusi: Simbolo di James Joyce |

Un’idea è impressa in Ulisse di James Joyce: il movimento. La staticità è omessa e se Joyce indugia nel descrittivismo più capillare, anche il dettaglio ricade nel buco nero d’una mera accidentalità. È una questione di contesto, che in Joyce è ribaltato rispetto ai ready-made di Marcel Duchamp. Quest’ultimo estraeva dal contesto ciò che era immanente e contaminante nella sua suggestività, così che l’oggetto potesse apparire nel suo isolamento anatomizzato. Joyce fa la stessa cosa, ma al contrario: senza oggetti, con le parole, ossia coll’astrazione referenziale, l’arbitrarietà denominativa e l’espressione menzognera riposta nel cuore pulsante d’ogni principio semiotico.

In Joyce c’è la contaminazione e l’influenza subliminale che è presente nei primi lavori di Duchamp, ma anziché astrarre gli oggetti della quotidianità dal loro valore d’uso, lo scrittore irlandese affonda le radici del pensiero nell’intrico inestricabile del linguaggio, in una semiosi tendente all’infinito, senza dar la possibilità all’ermeneuta di chiudere il suo magico cerchio del senso. O meglio: glielo permette, ma limitatamente. «It is impossible to me to write these episodes quickly» («Mi è impossibile scrivere questi episodi velocemente»), si giustificava Joyce nel 1920 con chi gli chiedeva una più celere stesura di Ulisse. E aggiungeva: «The elements needed will fuse only after a prolonged existence together» («Gli elementi necessari si fonderanno solo dopo una prolungata coesistenza»).¹ Joyce colloca gli oggetti in contesti fittissimi e strutturati, finché si slaccino da sé, ipostatizzandosi, per poi riaffiorare altrove in una precarietà semiotica in cui prende corpo il nerbo animista e psicologista e poi non c’è già più.

Occorre contestualizzare la letteratura: sempre. Non che sia da offrirgli di necessità il suo territorio nell’ampia cornice storica in cui l’opera è stata realizzata. Sarebbe poca cosa questo slancio laborioso e meritorio. Il contesto lo dà il lettore: cosa mi sta evocando questo testo che ho sotto il naso, sia esso il mastodontico, filosofico e dolcissimo Guerra e pace di Lev Tolstoj o un’accorata, delicata poesiola tutta rime dell’intimista Giorgio Caproni? Virginia Woolf s’è piegata anima e corpo nell’intento di far del testo un mero (ma fondamentale) ponte tra lo scrittore e il lettore: un ponte tremolante su acque agitate, si potrebbe dire.

James Joyce rende al sommo grado questa impresa. Prima c’è il testo, sì, ma il testo non è il fine della scrittura, non è il luogo epigrammatico e monumentale d’un atto autoritario dell’autore, la monologica dettatura di ciò che debba dirsi del mondo contemporaneo. Al suo fondo, al di là dell’occhio mobile del testo, c’è il lettore, la sua attività costruttiva, le sue potenzialità nel far luce sui mille e più misteri di Ulisse.

Joyce contestualizza e poi via: ciò che è stato collocato in un luogo riappare magicamente ad illuminarne un altro. Delle idee dell’autore e delle aspettative del lettore non c’è che una pallida traccia. La letteratura smette di essere espressionistica, di modellare attraverso i lieviti della forma le idee preliminarmente approntate per uso e consumo d’un lettore che voglia identificarsi con la condizione umana di un altro uomo: lo scrittore che darebbe voce ai sentimenti del lettore. Non è stato sempre così o quasi? Se La divina commedia secondo Michail Bachtin o l’Amleto per Harold Bloom costituiscono il primo momento ‘moderno’ segnato dall’autocoscienza del personaggio, Ulisse costituisce forse il primo momento dell’autocoscienza del lettore: il lettore abbandonato a se stesso e ai suoi dubbi di fronte al testo letterario.

Per far questo Joyce usa le concomitanze polisemiche: una stessa parola non ha solo più significati, ma più territori semantici cui si riferisca. Prendiamo la «carne in scatola» di cui va pazza Molly: un barattolino di potted meat i cui residui si trovano anche nel suo letto alla fine della giornata (U 17.2122-25). Questo lessema sintagmatico ha un significato osceno e non c’è niente da fare: qualsiasi tentativo di edulcorare il romanzo di Joyce, di parlar per eufemismi e perifrasi, arrampicandosi sugli alti pioli d’una critica contegnosa e garbata, non può che veder molto alla lontana, come un puntolino sulla terra, l’indecenza saliente di questo libro, che non a caso, seppur poco compreso nella sua oscura articolazione stilistica, ha subìto tredici anni di censura in America.

A Molly piace la carne in scatola perché le piace fare sesso. Pot, così come la ‘grotta’ da cui è nata Molly («caved mountain» è uno dei significati dell’antica denominazione di Gibilterra secondo O’Shea, dal quale Joyce trasse spunto)², così come il vaso da letto su cui Molly passa metà della nottata, non sono che alcuni oggetti cavi d’una lunga lista riconducibili a Molly per metonimia e metafora insieme: chamber si riferisce al pitale e ad una stanza, per cui «chamber music» è sia la ‘musica da camera’ che Molly, cantante lirica, esegue, sia – proprio così! – la pisciatina sonora dell’eroina in «Penelope». Flussi, appunto: alimentari, discorsivi, concomitanze polisemiche, toccate e fughe della penna incontenibile e incontinente di James Joyce. A continuar l’elenco degli oggetti cavi riconducibili a Molly non si finirebbe più la lista. E son tutti, si direbbe, importanti.

10 maggio 2015

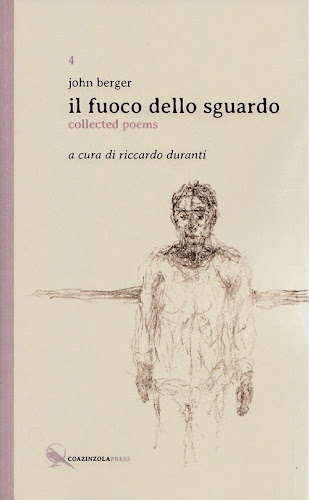

«Cinque poesie da ‘Il fuoco dello sguardo. Collected Poems’» di John Berger

Pages

Word by word I describe

you accept each fact

and ask yourself:

what does he really mean?

Quarto after quarto of sky

salt sky

sky of the placid tear

printed from the other sky

punched with stars.

Pages laid out to dry.

Birds like letters fly away

O let us fly away

circle and settle on the water

near the fort of the illegible.

1972

Pagine

Parola per parola io descrivo

tu accetti ogni fatto

e ti chiedi:

che cosa vuole veramente dire?

Un in quarto dopo l’altro di cielo

di cielo sale

di cielo della lacrima placida

impresso dall’altro cielo

trapunto di stelle.

Pagine stese ad asciugare.

Uccelli volano via come lettere

Oh sì voliamo via

volteggiamo e posiamoci sull’acqua

vicino alla fortezza dell’illeggibile.

1972

* * *

Story Tellers

Writing

crouched beside death

we are his secretaries

Reading by the candle of life

we complete his ledgers

Where he ends,

my colleagues,

we start, either side of the corpse

And when we cite him

we do so

for we know the story is almost over.

1984

Narratori

Scriviamo

accucciati ai piedi della morte

siamo i suoi segretari

Leggiamo al lume della vita

e ne compiliamo i libri mastri di pietra

Dove lei finisce,

colleghi miei,

cominciamo noi, ai lati della salma

E quando la nominiamo

è perché ormai

si sa che la storia è quasi finita.

1984

4 febbraio 2013

"Atrocities" / «Le atrocità», by / di Siegfried Sassoon

|

| Siegfried Sassoon durante la Prima guerra mondiale |

You told me, in your drunken-boasting mood,

How once you butchered prisoners. That was good!

I'm sure you felt no pity while they stood

Patient and cowed and scared, as prisoners should.

How did you do them in? Come, don't be shy:

You know I love to hear how Germans die,

Downstairs in dug-outs. "Camerad!" they cry;

Then squeal like stoats when bombs begin to fly.

And you? I know your record. You went sick

When orders looked unwholesome: then, with trick

And lie, you wangled home. And here you are,

Still talking big and boozing in a bar.

* * *

M'hai raccontato, sentendoti ringalluzzito dalla sbornia,

di come hai massacrato i prigionieri. Bella roba!

Son certo che non provavi pietà mentre se ne stavano in piedi

pazienti e sottomessi e spaventati, come lo sono i prigionieri.

Come li hai finiti? Su, non fare il timido:

sai che mi piace sentire come muoiono i tedeschi,

là, sotto le barricate. "Camerad!" gridano;

poi squittiscono come ermellini quando fioccano le bombe.

E tu? Conosco il tuo curriculum. Stavi male

quando gli ordini ti sembravano un pericolo: poi, con sotterfugi

e bugie, ti sei intascato il rimpatrio. Ed eccoti qui,

sempre a fare lo spaccone ubriaco dentro a un bar.

(Traduzione di Nicola D'Ugo)

15 agosto 2012

«Intervista a Carmelo Bene sul RICCARDO III» di Doriano Fasoli

|

| Susanna Javicoli e Carmelo Bene in Riccardo III, da Shakespeare |

L'intervista che segue, in gran parte inedita, fu fatta a Carmelo Bene al Teatro Quirino di Roma nel febbraio 1978.

26 marzo 2011

«Owen e la cultura della guerra» di Nicola D'Ugo

|

| Il poeta Wilfred Owen in divisa da ufficiale nel 1916 |

Ci sono almeno altre tre ragioni per leggere anzitutto le poesie di Wilfred Owen piuttosto che altri libri (p. es., Addio alle armi di Hemingway o Il nudo e il morto di Norman Mailer). La prima è che anche questo libro è reperibile in italiano (Poesie di guerra, Einaudi, Torino 1985), la seconda è che quello che viene narrato in una trama di qualche centinaio di pagine di romanzo in cui si parla spesso d’altro è qui condensato in poche righe attinenti al tema, e la terza è che si tratta della più alta testimonianza sulla guerra dei tempi moderni.

6 settembre 2010

«L'infanzia riscattata del bardo Dylan Thomas» di Nicola D'Ugo

|

| Dylan Thomas, Ritratto dell'artista da cucciolo e altri racconti, Einaudi, Torino 1999. A cura di Ariodante Marianni. 268 pp. EUR 7.75 |

panciotto di mio zio, e, mentre dormivo,

–Chi va là?– gridò Sentry alla luna che volava.»

Di pochi scrittori di questo secolo si sa e si è scritto tanto quanto di Dylan Thomas (Swansea 1914 – New York 1953). Un’attrazione straordinaria ha fatto sì che tutto ciò che lo riguardasse fosse pervaso da un senso di leggenda. Capita così che ogni scrittore aspiri in qualche modo a dire la sua sull’autore, come è evidentemente il mio caso. In altri casi –penso a Bob Dylan– si è preso il nome dell’autore per farne il proprio nome d’arte, o –come è il caso di Dylan Dog– ci si è ispirati per il titolo di un fumetto.

Questo autore lo vorrebbero raccontare in molti. Purtroppo, come nel caso di un ampio articolo di Pietro Citati pubblicato su La Repubblica un paio di anni fa, ognuno descrive il poeta a modo suo, infischiandosi di cosa accadde nella vita di Thomas e nella sua opera. Da un certo punto di vista, questa posizione è legittima, nella misura in cui si vuole sentirsi vivi all’ombra semovente d’uno dei grandi bardi del Novecento, scherzoso e ridanciano e cupo come pochi altri colleghi. Del resto il personaggio pare uscito da un film: povero in canna, ubriacone, donnaiolo, vissuto in uno sperduto paesino gallese di duecento anime e diventato famoso in tutto il mondo.

2 febbraio 2010

«'Poesie' di Dylan Thomas» di Nicola D'Ugo

A soli vent'anni aveva pubblicato la sua prima raccolta di versi. A ventidue la seconda. Sue passioni principali erano la poesia e le donne, la conversazione e l'alcool, e l'accanita lettura di cronaca nera. Poco prima di morire aveva curato la raccolta fondamentale, e mai per intero tradotta, Collected Poems 1934-52.

«'Otello' di William Shakespeare» di Nicola D'Ugo

|

| William Shakespeare, Otello, Feltrinelli, Milano 1996. A cura di Agostino Lombardo. Testo originale a fronte. VIII-304 pp. EUR 8.50 |

«Man and Being in Dylan Thomas» by Nicola D'Ugo

|

| Dylan Thomas in his writing shed. Laugharne, Wales |

«Harold Pinter e le stanze chiuse dell'oppressione» di Nicola D'Ugo

|

| Harold Pinter |

31 dicembre 2009

«Tra modernismo e postmodernismo. Riflessioni sulla lirica di Dylan Thomas» di Nicola D'Ugo

Questo breve saggio sulla lirica di Dylan Thomas va considerato quale cominciamento di una serie di ricerche e interventi sulla poesia contemporanea. Non siamo proclivi a indulgere ai dettami e alle forme tassonomiche e normative che intendano porre il veto sulla rivisitazione di un autore, pacifico l’assunto che ciò che è stato esaminato e condiviso da più parti passi di seguito in cassazione. V’è il dubbio retorico che spesso tutto se ne vada in prescrizione senza che l’editoria si impegni a salvaguardare (il termine ha connotazioni fortemente protezionistiche) l’opera di autori che, tolta agli scaffali di libreria dall’ultimo allungo di un braccio fortunato (o fortunoso) va a trascorrere il tempo suo nell’Ade del dimenticatoio. Nel caso di Dylan Thomas (Swansea, UK 1914 - New York, USA 1953) va appuntata la generosità dell’editoria nostrana (Einaudi, Garzanti, Guanda, Marcos y Marcos, M’Arta, Mondadori, Il Saggiatore), la quale s’è prodigata nel proporre un po’ tutte le sue opere, anche se l’opera omnia non è contemplata dai cataloghi. Del resto fu d’aiuto il successo ch’egli riscosse nell’Italia del secondo dopoguerra. Diventa addirittura paradigmatico il nome di Thomas in riferimento al Montale critico e al giudizio critico vagliato. Il nome suo è poi l’epiteto generazionale del funambolismo di cui ci indicò brillantemente Giorgio Melchiori nello splendido The Tightrope Writers. Studies of Mannerism in Modern English Literature (1956), dipoi tradotto da Ruggero Bianchi per l’Einaudi con il titolo I funamboli (Torino 1963 e 1974). E l’elenco, aggiunto il nome di Roberto Sanesi (si veda tra l’altro, più per l’intento di ripercorrere l’iter della poesia di Thomas che per l’effettiva riuscita del disegno, il suo Dylan Thomas, nell’edizione garzantiana del marzo 1977), andrebbe avanti all’infinito; e verrebbe posto in pregiudizio l’intento nostro che è quello di tenere al riparo, nei debiti limiti né oziosamente, da vecchie etichette (quale quella di modernismo, già di per sé tutta da rivedere) un autore che vorremmo riesaminare –sommariamente per quanto ci è dato scorgere nel suo lavoro, e senza che qualche menestrello si intrometta a cantarcela alla vecchia maniera– alla luce dei tempi nostri, in un tentativo di riapertura del caso Thomas.

27 ottobre 2009

«'Poesie e racconti' di Dylan Thomas» di Nicola D'Ugo

Poesie e racconti

Dylan Thomas

Einaudi

Torino 1996

A cura di Ariodante Marianni

EUR 36,15

XLIV-844 pp.

ISBN: 88-06-14257-5

Goffi, esilaranti, lamentosi, sensuali, ma specialmente traboccanti dalla pagina e come usciti dai quadri di Brueghel con quel senso critico della comunità locale, i personaggi dei racconti di Thomas si aggirano con le sembianze delle cose che circondano il protagonista delle vicende. Fa da sfondo il mondo cittadino e campagnolo del Galles, con le sue pecore, le sue volpi, le felci, i cappellini e la trementina, nell'abbraccio paonazzo di un'umanità corale che la penna di Thomas fissa fedelmente come nessun altro.

In questo la nota comune dei racconti con la poesia bardica, struggente e biblica (più profetica nel tono che non, come invece è stato detto, apocalittica) della prima parte del ricchissimo volume Poesie e racconti, che contiene, come evidenzia il curatore, «di gran lunga la più vasta raccolta di poesie thomasiane mai tradotta» in una lingua altra dall'originale inglese; ma, anche, l'amore che suscita il tributo dei gallesi di oggi per il loro poeta nazionale e –come amano dire– del mondo.

L'occhio caleidoscopico del bambino protagonista delle vicende ci rivela la follia delle scelte e dei comportamenti umani, si dimostra impietoso per difetto di quei filtri che la società, non la natura, detiene. Tacito, il bambino sa che in fondo, nel mondo degli adulti, egli non ha diritto di parola, che il pensiero esternato nella parola gli procurerà solo guai, che gli adulti vogliono determinare e decidere i suoi comportamenti.

«Ted Hughes: "Guerra tra vitalità e morte"» di Nicola D'Ugo

Nella foto da sinistra, Stephen Spender, W. H. Auden, Ted Hughes, T. S. Eliot e Louis MacNeice nella sede londinese di Faber and Faber nel 1960.

Per decenni, Ted Hughes ha dominato la poesia inglese come da una sorta di retroscena privilegiato, tanto da essere talvolta escluso – poiché era già stato tradotto in singole opere – da antologie significative italiane, come il nutrito volume Giovani poeti inglesi, curato da Renato Oliva ed edito da Einaudi nel lontano 1976. In quell'anno, molti dei poeti che avevano segnato i tratti più significativi di questo secolo erano scomparsi: si può dire che rimanevano ancora in vita solo Graves, Gascoyne e, dei Trentisti, Spender. Giovani poeti stavano dando volto alla nuova poesia inglese, come Larkin e Gunn. E gli irlandesi cominciavano a riconoscersi in un'altra letteratura, scaturita da un'altra terra, motivata da qualcosa di troppo recente per dirsi già Storia.

Nato nel 1930 a Mytholmroyd, nella valle del fiume Calder, nel sud dell'Inghilterra, Edward James Hughes esordì con la raccolta poetica The Hawk in the Rain (Il falco nella pioggia, 1957). Una foto di Mark Gerson del 1960 ce lo ritrae, bicchiere nella mano, con Eliot, Auden, Spender e MacNeice, durante un party della casa editrice londinese Faber & Faber. Una foto che segnalava il passaggio di staffetta, quanto mai corrisposto, di tre generazioni della poesia inglese, quella che ha dominato e segnato profondamente questo secolo letterario: un secolo che, con la morte del poeta inglese, pare ora chiudersi nel 1998, a poco più di un anno dalla fine del millennio.

La poesia di Hughes ha costituito uno dei momenti essenziali dell'incontro fra un mondo tecnologico che mutava rapidamente e una letteratura che aveva percorso le vie di uno sperimentalismo che, al più, si era rifatto al superamento delle tecniche intrinseche della scrittura letteraria e dell'arte. Da quel lontano 1957 ad oggi si sono andate diffondendo, a partire dai paesi anglosassoni, alcune delle tecnologie di comunicazione e di concezione dell'ambiente più rilevanti per la vita dell'uomo contemporaneo: dalla diffusione della televisione al lancio dei primi satelliti orbitali, dallo sbarco sulla Luna alla telecopia (il precursore degli odierni telefax), dalla diffusione delle videocamere a quella dei computer, dalla corsa al nucleare alle biotecnologie, dalla globalizzazione a Internet, dalla Guerra Fredda alla quella 'chirurgica' del Golfo.

«W. H. Auden: 'In Memory of W. B. Yeats.' L'uomo, la natura, la memoria della scienza e dell'arte» di Nicola D'Ugo

Non era interesse precipuo di W. H. Auden la morte in quanto tale. Ma ne richiamava spesso il tema [1]. Al di là o al di sotto della vita, o dentro come un’ombra che passi sul viso una volta e penetri ineludibilmente attraverso gli occhi fino al fondo dell’anima, la morte non era l’altra faccia della vita, la croce dietro la testa. Né la croce nascondeva una testa. L’uomo vivo e l’uomo morto non rappresentavano una variazione connotativa, ma due entità risolutamente diverse, di cui alcuni punti prendono a riflettersi le loro proprietà a distanza, così come tra due uomini vivi si possono ravvisare proprietà comuni senza che le entità siano identiche.

Questa visione è possibile secondo uno scarto fra la massa e gli individui che la compongono, segnalando diligentemente una mente che sostiene una memoria collettiva, che dai molti è resa possibile, ma la cui essenza non è partecipata appieno da nessuno. Ed è anche dalla memoria collettiva che la memoria di un uomo può prendere forma, senza che la persona di questi sia mai stata direttamente conosciuta. Al di là dei raggiri del problema della morte, senza cioè scansare l’ostacolo con la facile conseguenza di rifarsi ai luoghi comuni, rispettando o la tradizione o le istanze intellettualistiche di uno sperimentalismo letterario, Auden ha preferito prendere una via diversa, percorrendo una serie di tematiche contemporanee ispirate dalla morte di una grande figura del panorama non solo letterario, ma storico.

In questo modo, ci ha indicato che la morte di un uomo è il momento preciso in cui due entità, prima unite sotto un qualche aspetto, prendono a seguire due destini sempre meno condivisibili, come per uno strappo, una frattura incalcificabile di un frammento d’osso che resta e di uno che se ne va e non si unirà più al corpo. Un uomo che muore è, per definizione, ancora vivo. La frattura della morte, invece, nel suo lascito, genera due forme, una aperta ai quattro venti, rilocabile, che tende entropicamente a mutarsi, e un’altra che può mutarsi per modalità affatto diverse. La prima è la fisicità del defunto e dei luoghi su cui egli, da vivo, aveva esercitato la propria influenza, generando, muovendo, commuovendo, suggerendo, consigliando, ordinando: penetrando, insomma, nella memoria singola e dinamica dei vivi e delle cose, secondo le sue manifestazioni biologiche e culturali. La seconda, che più poggiando su supporti fisici indifferenti maggiore ne risulta l’integrità formale, sempre salva nella concretezza di una sua integrità formale preunitaria e più generale (preunitaria in quanto la forma generale precede qualunque particolarità interpretativa, che diremo di volta in volta unitaria, e resta nel suo genere fuori da un’unità di comprensione estetica), non fa parte della fisicità dell’uomo che le ha dato origine.

12 settembre 2009

«'Cortesie per gli ospiti' di Ian McEwan» di Nicola D'Ugo

Cortesie per gli ospiti

Ian McEwan

Einaudi

Torino 1997

Traduzione di Stefania Bertola

EUR 8,64

140 pp.

ISBN: 88-06-14386-7

Dal 1983 a oggi la casa editrice torinese Einaudi avrebbe avuto modo di riprendere questo romanzo di Ian McEwan (nato nel 1948) e ritoccarne la traduzione. Invece la ripropone con tutti i difetti d'allora, rendendolo ora noioso e datato. Infatti, se nel caso dell'originale inglese, The Comfort of Strangers (1981), l'autore supplisce alle carenze di quell'approfondimento tematico che ha fatto dell'evoluzione del pensiero femminista uno dei capisaldi della cultura e del dibattito del secondo Novecento, lo si deve alla sua capacità di offrire uno stile sicuro, che sa cogliere la grande lezione dell'asciutto realismo di Ernest Hemingway e ricondurla oltre le cronologie del maestro.

Antecedente alle improbabili e provocatorie ipotesi di Will Self, ma posteriore di decenni alle riflessioni virali di William Burroughs, McEwan tenta in questo breve romanzo –che ha per protagonista una coppia di turisti inglesi in vacanza all'estero (Colin e Mary) avvicinati da uno sconosciuto del luogo (Robert)– di porre in relazione le nuove istanze del rapporto amoroso con i movimenti sadomasochistici della fine degli anni settanta: quella sorta di carnaio che in arte si ritrova nella figura parallela di Hermann Nitsch. In questo senso, il romanzo conserva l'aura tematica del proprio tempo.

La storia è condotta senza scossoni e colpi di scena eclatanti: aleggiano vagamente solo strani indizi, neppure troppo inquietanti, tutti stretti in pochi particolari. La minuzia descrittiva quasi ipermetonimica ha il pregio di indirizzare l'attenzione del lettore innanzitutto sull'aspetto visivo e già quasi cinematografico, muovendosi come una macchina da presa o uno sguardo reale fra un personaggio e l'altro. È qui che meglio si notano nell'originale le doti espressive di McEwan.