Alberto Toni, nato nel 1954 a Roma, dove vive, ha pubblicato varie raccolte di poesia. Tra gli ultimi titoli ricordiamo:

Teatralità dell’atto, Passigli 2004;

Alla lontana, alla prima luce del mondo, Jaca Book 2009; «Un padre», in

Almanacco dello Specchio 2010-2011, Mondadori 2011;

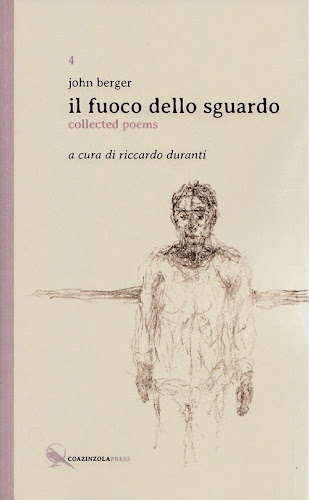

Stone Green. Selected Poems 1980-2010 (traduzione di Anamaría Crowe Serrano e

Riccardo Duranti), Gradiva Publications 2014;

Vivo così, Nomos Edizioni 2014. Il suo ultimo libro di poesie è

Il dolore, pubblicato da Samuele Editore nel 2016. È anche autore di narrativa, saggi critici e testi per il teatro.

Doriano Fasoli: Il dolore: perché la scelta di questo tema?

Alberto Toni: Il libro in fase di stesura aveva un altro titolo: Più mi dolori e dici, che riprendeva un verso in un certo senso emblematico della poesia «Dentro la città». Dava un'idea di continuità tra dolore e scrittura, un'idea atemporale. Poi sono nati i testi di «Percorso ospedaliero», la malattia di mia madre e la sua scomparsa: «Il dolore» e la sezione «Il dopo». Intanto la storia intorno a noi andava complicandosi lungo un crinale di crisi, una crisi che è ancora in atto e che è fondamentalmente crisi dell'umanesimo e di una certa idea dell'Occidente. Ho pensato così di rifarmi con una citazione diretta al Dolore di Ungaretti del '47. Il titolo doveva essere quello, e ancora una volta, con tutte le differenze del caso, il dolore privato e il dolore collettivo in una coabitazione di rimando, dolore non solo dentro di me, ma anche intorno a me.

Il dolore può essere accettato? Può essere praticato come una virtù e vissuto come un dovere? Ed inoltre, poiché il dolore è subìto, e perciò non può essere rifiutato, come può mai essere confutato? Rivolgendolo interamente contro di sé distruggendosi, o rivolgendolo contro gli altri e facendolo pesare su di essi? Ma è giusto questo? E poi vi è una giustizia nella sofferenza?

Il dolore implica sempre un cambio di prospettiva. Può essere accettato, ma modifica la nostra percezione. «Il dolore si muove», dico. Nel senso che sposta l'asse della vita. Nel caso specifico la scomparsa di mia madre ha segnato il confine tra un prima e un dopo. Subiamo il dolore, il lutto, ma anche il dolore per le guerre, la fine di una civiltà, le disparità, il male. Quello che voglio dire ha sempre a che fare con il concetto di presenza e di mutamento. La poesia può essere testimonianza e tentativo di assorbimento: in un momento storico particolare è richiamo alla responsabilità dell'umano. La poesia ha strumenti potenti per farlo, non credo che li abbia persi. Non inseguo la giustizia, ma cerco un luogo, un possibile luogo identitario tutto da ricostruire. Ma ripeto, come poeta sento di essere un organismo collettivo che viene da molto lontano. Perché la poesia anche quando è privata diventa sempre un fatto sociale, dal dolore di Priamo per la morte di Ettore a quello di Ungaretti per la morte del fratello e del figlio Antonietto. Ci sono i ‘fratelli’, gli uomini con le loro tragedie, guerre, migrazioni, povertà. Quando sei giovane non pensi a queste cose, poi la storia ti mette di fronte al dolore, ai dolori. E passi dalla prima persona al noi. Ecco il cambio di prospettiva.

In che cosa consiste veramente il dolore, al di là della pura e semplice consumazione del patire? Qual è la sua essenza?

Il dolore coincide quasi sempre con una perdita. L'essenza del dolore consiste in una maschera vuota, in un'orma, nel disfarsi del tempo. E il tempo può essere un antidoto, quando ricostruisce qualcosa, un'immagine. Le parole giocano una parte importante (la parola poetica), perché restituiscono forma al tragico. Dobbiamo imparare dai greci. Il dolore allora non si consuma, ma ricrea terreno fertile per una possibile ricostruzione. È un movimento ciclico.

Esiste veramente il dolore? Oppure il dolore in sé non esiste, ma corrisponde semplicemente ad un errore di posizione e perciò è conseguenza della modalità errata con cui ci si riferisce all’esistenza?

Il dolore lo percepiamo, sposta, ricrea, rimodella. Esiste perché agisce. In questo senso è anche una modalità, né giusta né errata. È sempre spinta propulsiva, ma la vita è così: il tempo modifica continuamente la nostra posizione, con noi stessi e nel rapporto con gli altri. «Non il tempo, ma i tempi», come dico ancora. Proprio perché c'è una continuità, che però non è lineare.

Che significato viene ad assumere il dolore nella vecchiaia?

Credo che non ci sia una regola generale, dipende da molti fattori: psicologici, materiali, ecc. Probabilmente è diversa la coscienza del dolore, c'è una vita alle spalle, meno energie e prospettive di cambiamento. Subentra una rassegnazione, ma come ho già detto, non si può generalizzare. E poi è molto importante il carattere, quello influisce non poco sulla percezione del dolore. C'è comunque la consapevolezza che il dolore riguarda un po' tutti prima o poi. Io ho quasi sessantatré anni, Ungaretti ne aveva cinquantanove, età che ancora proiettano avanti. Della vecchiaia avanzata non so dire. A volte penso che vorrei essere nei pensieri di un centenario, per esempio Gillo Dorfles, che ha centosei anni.